为什么有的人一看书就困?这些现象有什么科学的解释吗?

看书困,这锅可能得让“这本书”背

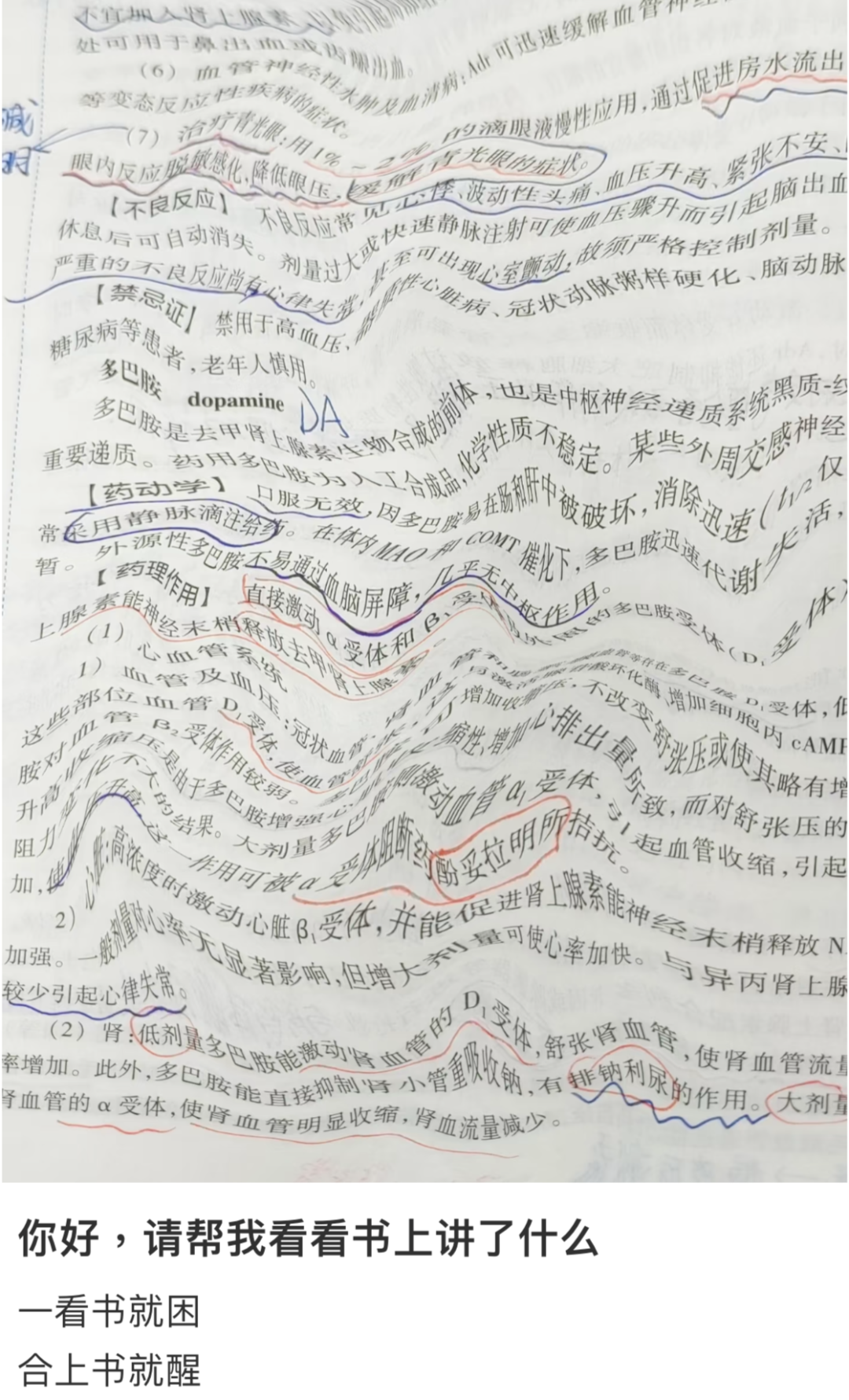

不同的书,其催眠效果可能是天差地别的。专业书籍的催眠效果是当之无愧的 T0P 级别,几乎能够让我们在看到第一个名词术语的时候就马上眼皮沉重、头脑发晕。而反观网络小说,其催眠效果估计只能排到 T-10086,因为它对于催眠只会起到反作用,越看越兴奋,一不小心就从天黑看到天亮。

这其实是由我们大脑处理信息的认知机制决定的。

当我们看书的时候,书中的文字信息必须要经过我们的一系列认知系统的处理后才能被理解,包括用视觉系统识别单词,用注意力筛选出需要重点理解的词语,然后调动记忆中的相关知识,对文字信息进行分析、整合和重组,最终形成对这些文字信息的理解。

但是,大脑的处理能力并不是无限的,根据心理学家丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)提出的资源有限理论,我们进行各种认知活动都会产生一定的认知负荷(Cognitive Load),需要消耗相应的认知资源,但是个体所能分配和使用的认知资源总量是有限的,如果认知负荷高于认知资源总量,就会导致认知资源分配不足的问题,出现超负荷的现象。

看书其实也是一项需要消耗大量认知资源的活动,但是不同的书所造成的认知负荷是不一样的,这取决于其中的文字信息所要求的认知加工复杂程度。

当我们看一本专业的教科书时,因为我们往往是抱着学习的目的进行阅读的,但是教科书中的知识是成体系的,需要我们理解其中的理论,涉及较多的分析和推理等高级认知过程,同时我们还要努力地去记住这些知识。可想而知,这时候由于大脑认知负荷较高,大脑 CPU 必须要高速运转,对认知资源的消耗是很大的。

图源:小红书用户@xnuduvdhjwi

并且,大部分专业书籍的可读性(Readability)是比较低的,一般都会涉及较多的陌生词汇、长句子和复杂语法等,心理学研究发现,当一段阅读材料的可读性较低时,会对大脑造成较大的认知负荷,大脑处理这些材料的时间更长、难度更高,从而导致读者的阅读速度降低,更容易对材料产生不完整的理解,学习效率更低。

而当认知负荷过高,或者认知资源被消耗得所剩无几时,新的信息即使被我们的视觉系统送到大脑里,大脑也无力再对它们进行有效的处理,那么这些信息对于我们来说就是一堆只有形状而没有意义的墨水而已,每个字都认识,但是组合在一起就完全无法理解了,我们自然就会产生疲劳和困倦的生理反应。

但是一本网络小说却是刚好相反的,我们读这些网文只是一种娱乐消遣,并不需要刻意记住和学习,而且网文的可读性一般都非常高,读起来畅快淋漓,情节快速发展、引人入胜。

我们不必去分析和推理,更多的是跟随着故事的节奏走,大脑对此的认知加工几乎是自动化的,不太需要刻意的努力,所造成的认知负荷也很低,所以不会让大脑产生疲劳感,反而还会因为故事剧情的跌宕起伏,刺激大脑不断产生好奇和兴奋感,越读越清醒。

困意可能是大脑的警告信号

天底下的每一位打工人应该都有一种共同的烦恼,虽然白天上班的时候几乎都是坐着,没干什么体力活,但是下班后却还是会感到身心俱疲,啥都不想干,只想躺着。

这是因为我们上班的时候一直处于持续的高度认知负荷状态,需要不停地处理材料,参加各种会议,这一天下来,大脑消耗的能量实在太多了。根据研究数据,虽然大脑只占体重的大约 2%,但其消耗的能量却能占到整个身体基础代谢率的大约 20%。

而当大脑的能量储备被逐渐消耗殆尽时,就会产生一种认知疲劳(Cognitive Fatigue)的状态。一项发表在《神经科学杂志》的心理学研究通过让被试连续几个小时执行高认知负荷的任务,以诱发他们的认知疲劳状态,同时记录他们在过程中的脑电波活动变化。结果发现,当人们处于认知疲劳的状态下,负责高级认知活动的前额叶皮层的活动会显著减少,处理效率也会快速下降。

这其实是因为认知疲劳触发了大脑的保护机制,大脑被迫进入了一种“省电模式”,通过降低认知活动的强度,产生困倦感,迫使我们停下手里的事情,去休息和恢复能量,避免因为“过劳”而损害大脑功能。

但是,认知疲劳的消极影响还远不止如此,我国有学者通过对学生的实验研究和访谈发现,认知疲劳的状态还可能会引发以下三种问题:

· 认知能力下降:感知迟钝,注意力保持困难,记忆力下降,思维混乱,认知效率降低,思考问题时缺乏耐心等;

· 消极情绪增加:经常会表现出心神不宁、急躁、沮丧、低落和焦虑不安等消极情绪,并且认知疲劳越严重,其持续时间也越长;

· 影响心理健康:学生的自信心受到打击,后续学习投入的努力随之减少,长期下来还会导致学生产生无助感。

所以,当我们一看书就犯困,就需要注意这可能是大脑因为过度的认知疲劳而发出的警告信号,提醒我们尽快休息,恢复能量。

为啥别人看书就不困?

但我们也会发现,一看书就犯困这事儿好像也不是人人都这样,总会有一些学霸和“卷王”,他们整天捧着书看,甚至学习、工作到深夜都不会困。

这就不得不提到我们大脑中的最小单位——神经元的神奇之处了。

我们的大脑是一个极其复杂的网络,成千上万的神经元通过突触连接在一起,共同完成信息的传递与处理。当我们进行阅读时,信息会通过这些神经元之间的联结快速传递,这对于阅读理解和信息加工的能力至关重要。当神经元连接更紧密且传递速度更快时,大脑在处理信息时就会更加高效,所产生的认知负荷也更低,所以我们就不太容易感到疲倦。

脑科学的研究发现,不同的人处理信息的效率不一样,这取决于他们的大脑结构和神经元组织方式,例如下图:

相对于低智商的个体,高智商的个体,往往有着更大的大脑皮层体积,神经突起(Neurite)的分布不会杂乱无章,而是通过一种简洁高效的方式连结在一起,这就让他们在学习的时候,大脑没有过多冗余的神经元活动,信息的传递更有方向性和结构性,导致他们学习效率更高,所需要消耗的认知资源也更少。

图源:参考文献[5]

但是,神经元的联结并不是一成不变的,而是具有一定的可塑性(Plasticity),也就是说,大脑通过持续的阅读和思考等认知活动,能够不断强化、整合和组织神经元之间的连结,进而提高信息处理的效率。

所以,即使是一看书就困的“学渣”,如果能够坚持经常进行深度阅读和思考,大脑也能逐渐适应这些认知活动,信息加工的效率也会逐渐提升,从而降低阅读时的认知负荷,自然也就越不容易觉得困了。

想要看书不困,试试这 5 招

虽然我们刚刚提到,只要坚持看书,就能克服一看书就犯困的烦恼,这个道理相信很多人都懂,但就是看不下去,该怎么办呢?

其实想要看书不犯困,办法并不是只有“死磕”这一种,最重要的其实是我们如何通过恰当的练习,让大脑更加适应读书和学习这些活动,使其在阅读时认知负荷更低,效率更高。

如果你也想从“学渣”蜕变成学霸或“卷王”,不妨试试以下这 5 种方法。

1 选择易读性较高的书

有些书一看就犯困的原因就在于其语言枯燥、内容复杂,尤其是有些翻译质量不好的书,可读性实在是太低了,才会让人感到“难以消化”。

同样主题的书,我们可以尽量选择那些排版更加清晰、图文并茂、语言生动和行文风格更加通俗易懂的版本来读,能够帮助大脑更加轻松地理解信息,减少困倦感。

2 间歇性阅读法

这指的是一种利用短时间集中阅读与休息交替进行的方式,在阅读一段时间后短暂休息,恢复能量,防止大脑过度疲劳。

例如采用经典的番茄工作法,规定自己每阅读 25~30 分钟,就休息 5 分钟,然后再继续阅读同样的时间,如此循环阅读。

3 学习阅读技巧

阅读其实是一项可以通过后天训练而提升的一种能力,有很多讲阅读方法的书籍里都提到了如何快速提升阅读水平,例如通过速读法训练眼睛和大脑的协调性,利用分块阅读法将长难句分解成易于理解的小块信息,学会用跳读和略读技巧快速捕捉关键信息等。

对于一看书就犯困的人来说,这些方法能够逐渐提升阅读的专注力和效率,减少困倦感。

4 逐渐增加阅读难度

正如锻炼肌肉一样,大脑的认知能力也需要循序渐进的训练,如果发现自己阅读那些较为复杂的书会比较容易感到困,就可以从一些简单、轻松的读物开始,逐步过渡到较为复杂的内容。

通过这种方式,你的大脑可以逐步适应更高强度的认知任务,从而提升处理能力,减少疲劳感。

5 注重健康的生活方式

我们在前面也提到,一看书就犯困很可能是因为自己最近处于过度的认知疲劳状态,而不是书本或自己的问题。心理学认为,良好的情绪状态、充足的睡眠、合理的饮食和适度的运动都能很好地缓解认知疲劳,提升认知能力。

因此,我们也需要保持健康的生活方式,有足够的休息时间,多样化的休闲活动,适当舒缓身心,可以很好地提升专注力,让思维更加清晰,看书也就不那么容易困了。

参考文献

[1] Schnotz, W., & Kürschner, C. (2007). A reconsideration of cognitive load theory. Educational psychology review, 19, 469-508.

[2] 雷蕾,韦瑶瑜,刘康龙. (2024). AlphaReadabilityChinese:汉语文本可读性工具开发与应用. 外语与外语教学, 2024(1):83-93.

[3] Wang, C., Trongnetrpunya, A., Samuel, I. B. H., Ding, M., & Kluger, B. M. (2016). Compensatory neural activity in response to cognitive fatigue. Journal of neuroscience, 36(14), 3919-3924.

[4] 邹志伟. (2012). 学生学习过程中的认知疲倦及其现状. 河南大学硕士学位论文.

[5] Genç, E., Fraenz, C., Schlüter, C., Friedrich, P., Hossiep, R., Voelkle, M. C., ... & Jung, R. E. (2018). Diffusion markers of dendritic density and arborization in gray matter predict differences in intelligence. Nature communications, 9(1), 1905.

策划制作

作者丨ACC心理科普

审核丨樊春雷 中国科学院心理研究所 副研究员

赵伟 天津大学泰达医院神经内科主任医师

策划丨王梦如

责编丨王梦如

审校丨徐来 林林